一般歯科

一般歯科

むし歯の原因は主に口腔内の要因と全身・環境の要因の2つによって大きく作用されます。

これらの要因を完全に除去することは難しいです。

主にむし歯の原因であるミュータンス菌は保護者からの感染が多いという研究報告があります。離乳食の時期は特にスプーンやお箸など食器の共有など注意しましょう。6歳までにミュータンス菌の定着を防げるとその後の定着は少ないという報告もあります。

最近は、加齢や歯周病により歯肉が下がり、丈夫なエナメル質に覆われていない歯根が露出します(セメント質、象牙質)。この歯根がむし歯になることを根面むし歯といいます。この根面は、エナメル質より酸に弱いので、むし歯になりやすいです。

当院では、お口の中の状況を患者様と確認しながら、今後の治療方針、計画等を決めてまいります。

患者様に合ったペースで、無理のないように治療を進めてまいります。

むし歯が歯の神経まで進行してしまった(抜髄)時や歯の根の先に膿が溜まって化膿した(感染根管治療)時は、根管治療が必要です。根管治療はむし歯の治療と違い、根の掃除や消毒が必要になります。

根の状態にもよりますが、何回か通院して、治療が必要になります。

最終的には、歯の神経の代わりになる薬を詰めて、その中に土台を入れて、被せ物をしていきます。

神経を取った歯は神経がある歯よりも弱いので、保護したほうが良いですね。

なので、治療の中断は歯の破折にもつながり、歯そのものを残すことが、難しくなります。

また、当院では、症例によっては、抜髄という全部の神経をとるのではなく、根管治療の一歩手前の、一部歯髄切断もおこなっております。

歯周病とは歯を支えている歯ぐきや顎の骨(歯槽骨)が破壊されていく病気で、歯根の表面にあるセメント質と歯槽骨との間の歯根膜という繊維がつながっていて、歯を支えています。むし歯は歯そのものが壊れていきますが、歯周病は歯のまわりの組織が壊れて、最後には歯が抜けてしまう病気です。平成元年に8020運動がスタートして、当時これを達成している高齢者は10人に1人でしたが、2022年では2人に1人以上がこれを達成しているという報告があります(令和4年歯科疾患実態調査)その、一方で歯周病(歯周ポケット4㎜以上)の人も2人1人罹っていると言われていて、年齢があがるほどその割合が高くなる傾向があり、生活習慣病のひとつと言われています。

歯周病の原因には感染因子と環境因子、宿主因子、咬合因子の4つの因子が関係しています。

歯周病菌は嫌気性菌と言われており、酸素を嫌う細菌です。歯と歯ぐきの隙間、歯と歯の隙間で増殖しやすいので歯が生え始めた頃から歯周病のリスクが高まります。唾液を通して感染する可能性があるので、スプーン、食器の共有は注意しましょう。ただ、感染しても、必ず発症するわけではなく、免疫力や生活習慣が大きく影響します。

ご自身のブラッシングによるプラーク除去率は2割程度に過ぎないという報告もあります。このプラークが停滞している部位に粘着性バイオフィルムと歯周組織とのバランスが崩れて歯周病が進行していきます。

喫煙

タバコの煙に含まれる成分の「一酸化炭素」は組織への酸素供給を妨げ、「ニコチン」は一種の神経毒で、血管を縮ませるので、体が酸欠、栄養不足状態になります。ニコチンは免疫機能も狂わせるので、病気に対する抵抗力が落ちたり、アレルギーも出やすくなります。更に傷を治そうと組織を作ってくれる細胞の働きまで抑えてしまうので、手術後も治りにくくなります。また、「ヤニ」という形で歯の表面に残るので、歯がザラザラしてバイ菌が張り付きやすい状態を作ります。

電子タバコにはニコチンは入っていませんが、米ニューヨーク大学の研究で歯周病を進行させる細菌の割合が非喫煙者に比べて高かったことより、時間とともに歯周病を悪化させる可能性があると報告されています。

ストレス

プラークの付着量・口腔内の清掃不良について

プラークとは、歯の表面に付着する白っぽくネバネバした細菌のかたまりで、「歯垢(しこう)」とも呼ばれます。プラークの中にはむし歯や歯周病の原因となる細菌が多く含まれており、これが歯や歯ぐきに悪影響を与える原因になります。

通常、毎日の歯みがきなどのセルフケアである程度は取り除けますが、みがき残しが多かったり、歯と歯の間や歯ぐきの境目など細かい部分を十分に清掃できていないと、プラークがたまりやすくなります。このようにプラークの付着量が多く、口の中が清潔に保たれていない状態を「口腔清掃不良」といいます。

口腔清掃不良の状態が続くと、むし歯や歯周病のリスクが高まり、歯ぐきの腫れ・出血・口臭の原因にもなります。定期的な歯科検診やプロによるクリーニングを受けることで、こうしたリスクを未然に防ぐことができます。

口呼吸

口の中が乾燥し、炎症を起こしやすくします。

食生活

唾液には抗菌作用があるので、唾液の分泌を増やすような咬む回数が増える繊維質の多い食品やビタミンC、カルシウム、ビタミンD(日光浴、サーモンやサバなど脂肪の多い魚)抗酸化作用(緑茶やブルーベリー)のあるものは予防に役立ちます。

年齢、糖尿病、白血球機能、遺伝など、私達にはうまれつきの体の特徴があります。例えば、体を守る白血球など免疫機能の違いも関係してきます。

悪いかみ合わせ(外傷性咬合)、例えば歯ぎしりや食いしばりなど歯に強い負担がかかる状態など。

歯周病に慢性的に罹っていると様々な全身の病気に罹る危険性を高めます。歯肉の毛細血管を通じて全身に運搬され心臓血管疾患、脳梗塞、糖尿病の悪化、低体重児出産など。また、歯周病菌を含む細菌を誤って気管や肺の方にはいると気管支炎、誤嚥性肺炎の原因にもなります。

歯の喪失と歯周病がアルツハイマー病のリスクを高める可能性が指摘されていましたが、2023年の東北大学の研究で軽度の歯周病で歯の数が多いほど海馬の萎縮が遅くなるのに対し、重度の歯周病の歯を残すことは海馬の萎縮を速める可能性があるとの報告もあります。

当院では、この歯周病発症の主な原因であるバイオフィルムを取り除く治療をおこなっております。

歯周病菌のエサを絶つことで、歯周組織は自然に改善に向かいます。油断すると再発するのが歯周病です。定期的にバイオフィルムを取り除く治療がお勧めです。

抜けてしまったところをそのままにしていると、さらに歯を失ったり、噛み合わせが悪くなったりします。

ブリッジは隣同士の歯を土台にして橋をかけるように設置するものです。

また、お口は栄養摂取の入口でもあり、食を通じた全身のフレイル、要介護の予防やQOLの維持向上にもつながります。一度、ご相談ください。

詰め物や被せ物(補綴物)は、むし歯や歯の欠け、破折などを補修・修復するための治療法です。日本の健康保険制度では、一定の基準を満たした材料や治療法に限り、保険診療での対応が認められています。

保険診療で提供される補綴物は、機能の回復を最優先に設計されており、必要最低限の審美性・耐久性を確保することが目的です。審美性や素材に強くこだわりたい場合は自費診療の対象となりますが、保険診療でも十分に噛む機能を回復できる治療が受けられます。

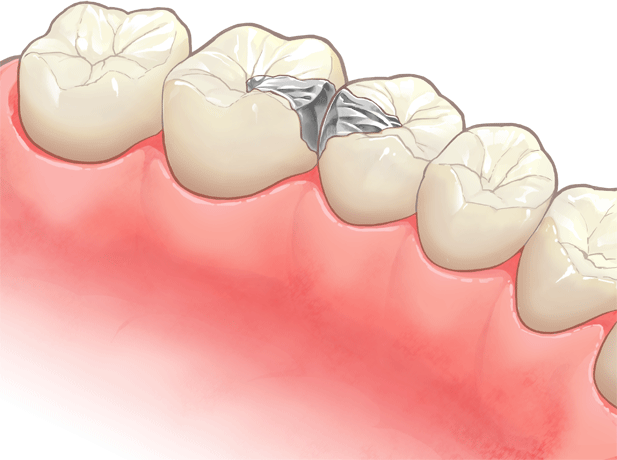

メタルインレー

銀歯の詰め物で、強度が強く、広めの範囲を治療する時に適しています。

治療に時間がかかります。

銀歯なので目立ち、金属アレルギーを起こす可能性と、歯茎の変色も考えられます。

コンポジットレジン

見た目が白く、銀歯などに比べ目立ちにくい。治療期間が短く済むため、費用は比較的安価なのも魅力です。

経年劣化(強度・変色)が懸念されます。

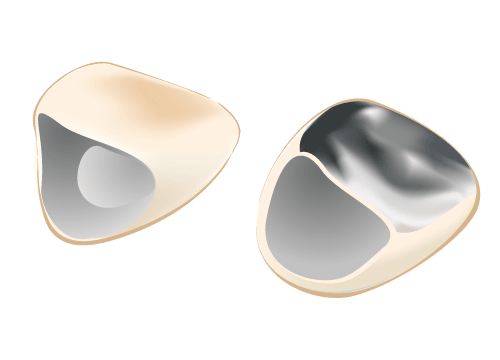

硬質レジン前装冠

歯の色に近いため目立ちにくいです。保険適用範囲が限られています。

変色しやすいデメリットがあります。

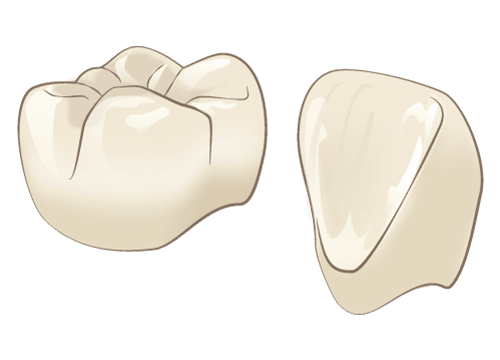

CAD・CAM冠

ソフトウェアのCADやCAMを使い、白い被せ物を制作する方法で、保険適用で治療ができる歯と使う素材が限られています(ただ金属アレルギーの診断を受けている方は例外があります)。

レジンより耐久性に優れ、金属アレルギーの心配が不要で安心です。

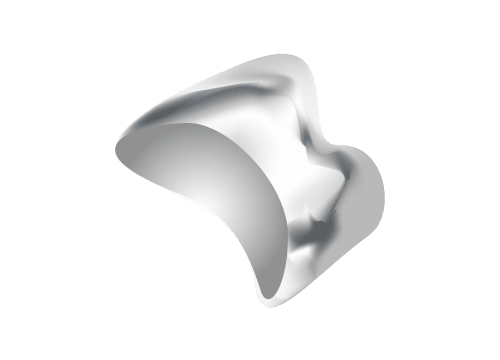

フルメタルクラウン

安価で耐久性に優れる銀歯の被せ物です。銀歯なので目立ち、金属アレルギーを起こす可能性が考えられます。

TOP